Lorsque l’on évoque le Japon féodal, on pense souvent aux samouraïs, aux châteaux imposants et aux villages fortifiés. Pourtant, derrière cette image guerrière se cache une autre réalité : celle d’un archipel façonné par les échanges commerciaux. Parmi les routes essentielles qui ont soutenu l’essor économique du Japon pré-moderne, le Kitamaebune tient une place singulière.

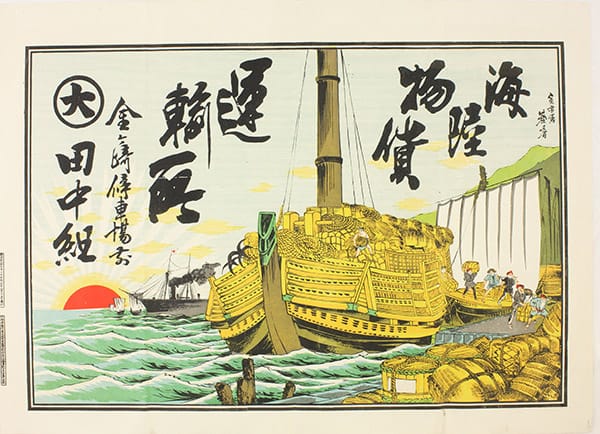

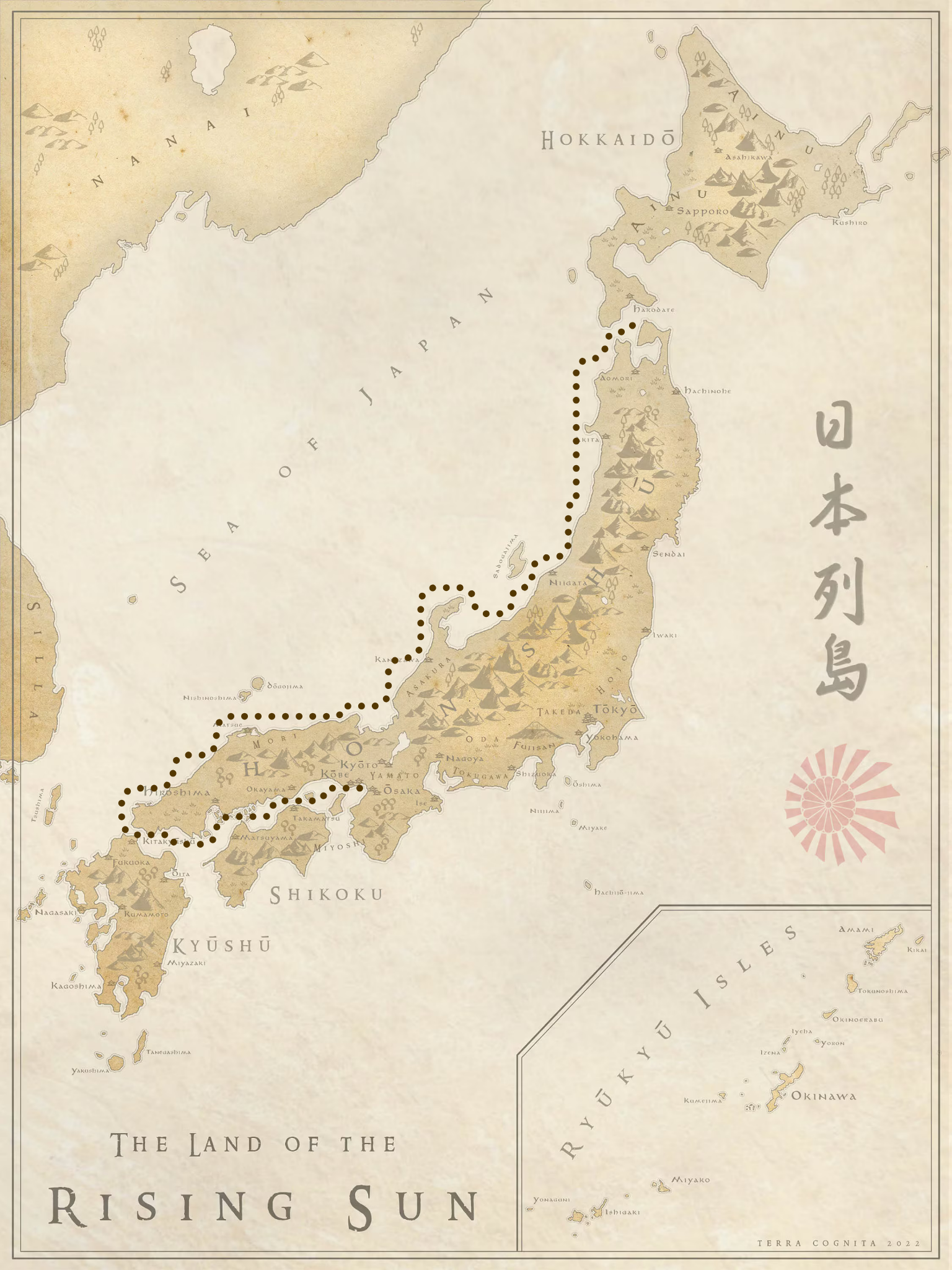

Derrière ce terme, qui signifie littéralement "bateaux de la route du nord", se cache un réseau commercial maritime dynamique qui a prospéré du XVIIe au XIXe siècle. Ces navires, véritables artères flottantes du commerce japonais, reliaient Osaka à Hokkaido en longeant la mer du Japon, irriguant chaque port d’escale avec des marchandises précieuses. Le Kitamaebune n’était pas qu’un simple moyen de transport : il était un modèle économique à part entière, reposant sur la liberté des marchands de négocier leurs propres cargaisons et de maximiser leurs profits.

Si aujourd’hui les infrastructures modernes ont fait disparaître ces navires, leur héritage demeure vivant dans certaines régions, où l’on préserve leur mémoire à travers musées et festivals. Redécouvrir l’histoire du Kitamaebune, c’est comprendre comment le Japon, malgré son isolement durant l’ère Edo, a pu prospérer grâce à des échanges internes d’une ampleur insoupçonnée.

Les origines du Kitamaebune : une nécessité commerciale

Le Kitamaebune est né d’un besoin impérieux : celui de relier les différentes régions du Japon à une époque où les infrastructures terrestres étaient limitées et où l’isolement du pays imposait de tirer le meilleur parti des échanges internes. Durant l’ère Edo (1603-1868), le Japon était sous le contrôle du shogunat Tokugawa, qui avait instauré une politique de sakoku (fermeture du pays), limitant drastiquement le commerce extérieur. Privés d’échanges avec l’étranger, les marchands japonais se tournèrent vers les ressources locales, donnant naissance à un commerce intérieur florissant.

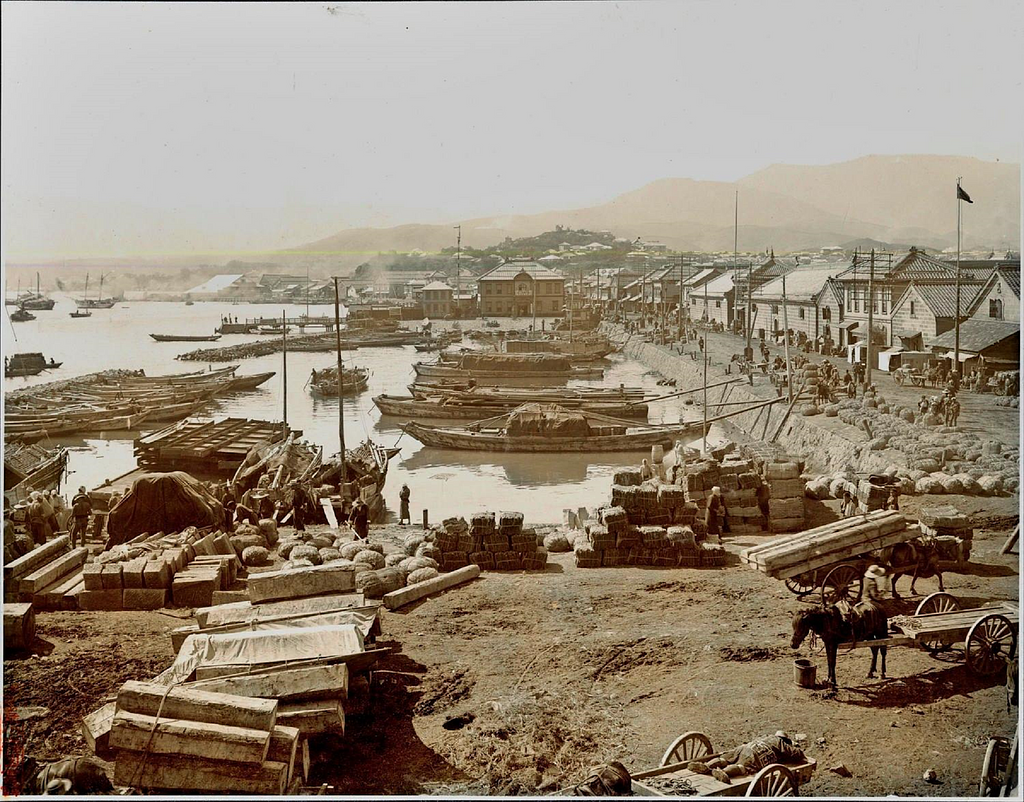

Dans ce contexte, la mer du Japon devint une voie commerciale privilégiée. L’archipel étant accidenté, avec des montagnes rendant difficiles les déplacements terrestres, la navigation s’imposa comme une alternative plus rapide et plus efficace. C’est ainsi que des navires spécialement conçus pour affronter les conditions rudes de la mer du Japon commencèrent à circuler régulièrement entre Osaka, le centre névralgique du commerce japonais, et les régions du nord, notamment Hokuriku, Tohoku et Hokkaido.

Les premières traces de ces navires remontent au XVIIe siècle. À l’origine, les bateaux utilisés étaient de simples Sengokubune, des navires de transport de grande capacité mais peu adaptés aux longues distances et aux mers agitées. Progressivement, ces bateaux furent modifiés pour donner naissance aux Kitamaebune, des embarcations plus robustes, capables de transporter de larges cargaisons de riz, de sel, de saké, de kombu et d’autres denrées précieuses. Ces navires suivaient une route bien définie, longeant les côtes et faisant escale dans des ports-clés comme Niigata, Sakata, Kanazawa et Hakodate, avant d’atteindre les marchés d’Osaka où les marchandises étaient revendues.

Mais le Kitamaebune ne fut pas qu’un simple outil logistique : il transforma profondément les structures économiques du Japon. Contrairement aux circuits de commerce strictement contrôlés par le shogunat, les marchands opérant sur ces navires jouissaient d’une grande autonomie, leur permettant d’acheter et de vendre librement leurs marchandises en fonction des opportunités du marché. Ce modèle, basé sur la spéculation commerciale, permit à certains armateurs de s’enrichir considérablement, façonnant de véritables dynasties marchandes qui influencèrent l’économie locale pendant des générations.

Ainsi, le Kitamaebune incarne bien plus qu’un simple moyen de transport : il est le symbole d’une époque où l’ingéniosité et l’esprit d’entreprise des commerçants japonais leur permirent de prospérer malgré un cadre politique restrictif.

Un modèle économique innovant pour son époque

Le Kitamaebune n’était pas seulement un réseau de transport maritime, c’était un véritable modèle économique novateur, fondé sur la flexibilité et la spéculation commerciale. Contrairement aux circuits commerciaux rigides et centralisés sous le contrôle du shogunat Tokugawa, le commerce du Kitamaebune fonctionnait grâce à des marchands indépendants qui prenaient eux-mêmes en charge leurs transactions, naviguant d’un port à l’autre pour maximiser leurs profits.

Des marchands libres et prospères

À l’époque Edo, la plupart des échanges commerciaux étaient fortement réglementés, notamment à travers des guildes et monopoles contrôlés par les clans féodaux. Cependant, les marchands opérant sur les Kitamaebune jouissaient d’une liberté bien plus grande. Ils achetaient leurs marchandises dans les régions productrices, puis les revendaient dans d’autres ports où la demande était plus forte, générant ainsi des marges parfois considérables.

Par exemple, le riz de l’ouest du Japon, abondant à Osaka, était transporté vers les régions du nord où sa valeur était plus élevée, tandis que les produits de la mer comme les algues kombu et les poissons séchés d’Hokkaido étaient revendus à prix d’or dans les grandes villes du sud. Cette capacité à adapter les routes et les cargaisons aux fluctuations du marché permit à certains marchands de s’enrichir au point de devenir des figures influentes dans le commerce japonais.

Des cargaisons variées et une optimisation des échanges

Les Kitamaebune transportaient une grande diversité de produits :

- Denrées alimentaires : riz, soja, saké, miso, kombu, poissons séchés, sel.

- Produits manufacturés : objets en laque, textiles de Kyoto, céramiques, papier washi.

- Matériaux et ressources naturelles : bois précieux, charbon, métaux, pierres à aiguiser.

Cette diversité de cargaisons faisait des Kitamaebune des vecteurs d’échanges culturels et économiques : des objets artisanaux d’une région pouvaient influencer les tendances d’une autre, et certaines villes portuaires devinrent des carrefours commerciaux incontournables.

Une gestion des risques et une anticipation du marché

L’un des aspects les plus fascinants du modèle Kitamaebune était la prise de risque calculée par les marchands. En l’absence de systèmes bancaires modernes et de télécommunications, ces entrepreneurs devaient anticiper les tendances du marché en fonction des récoltes, des conditions climatiques et des événements politiques. Certains marchands stockaient des marchandises pendant plusieurs mois dans l’attente d’une hausse des prix, tandis que d’autres diversifiaient leurs routes pour minimiser les pertes en cas de mauvaises ventes.

Cette liberté économique permit l’émergence de familles influentes, qui réinvestirent leurs profits dans l’urbanisation des ports, la construction de nouveaux navires et même le financement de temples et festivals locaux. Certaines familles de marchands, comme celles de la région de Sakata ou de Kanazawa, laissèrent un patrimoine encore visible aujourd’hui à travers des bâtiments historiques et des musées dédiés à leur héritage.

Naviguer sur la mer du Japon : un défi permanent

Si le Kitamaebune a prospéré pendant plus de deux siècles, c'est en grande partie grâce à la capacité des marins japonais à affronter l'une des mers les plus capricieuses du monde. La mer du Japon, qui sépare l'archipel nippon du continent asiatique, est réputée pour ses hivers rigoureux, ses tempêtes soudaines et ses courants imprévisibles. Chaque traversée était une épreuve, et seuls les plus expérimentés parvenaient à en tirer profit sans y laisser leur navire.

Des conditions de navigation extrêmes

Le Kitamaebune suivait une route longeant la côte ouest du Japon, reliant Osaka aux ports du Hokuriku, du Tohoku et de Hokkaido, avant de redescendre avec de nouvelles cargaisons vers les marchés du sud. Cette route, bien que stratégique, était particulièrement exposée aux éléments.

- L’hiver apportait des vents violents venus de Sibérie, soulevant des vagues immenses et rendant la navigation périlleuse.

- L’été voyait l'arrivée des typhons, qui menaçaient de faire chavirer les navires et de disperser les cargaisons.

- Les marins devaient également faire face à des courants puissants, notamment le courant de Tsushima, qui pouvait ralentir leur progression ou, au contraire, les emporter trop loin de leur itinéraire prévu.

Pour limiter les risques, les navires s’arrêtaient dans des ports stratégiques où ils attendaient des conditions plus favorables avant de poursuivre leur route. Des cartes maritimes artisanales étaient transmises entre générations de capitaines, contenant des repères sur les courants, les vents dominants et les points d’ancrage sûrs.

Des navires conçus pour résister aux tempêtes

Face à ces défis, les Kitamaebune furent conçus pour maximiser à la fois la capacité de transport et la résistance aux éléments.

- Une coque en bois renforcée, construite sans clous (technique traditionnelle du sashimono) pour absorber les chocs des vagues.

- Un tirant d'eau peu profond, permettant aux bateaux de s’approcher des côtes et d’accoster rapidement en cas de tempête.

- Une grande voile unique, souvent rectangulaire, qui permettait d'ajuster facilement la direction face aux vents capricieux.

- Des cales spacieuses, optimisées pour stocker de grandes quantités de marchandises sans compromettre la stabilité du bateau.

Ces innovations permirent aux marchands de naviguer en toute autonomie, sans dépendre des infrastructures terrestres, et d’exploiter pleinement les opportunités commerciales offertes par chaque escale.

Des ports d’escale vitaux pour la réussite du Kitamaebune

Tout au long de la route du nord, certains ports jouèrent un rôle clé en servant de havres de sécurité pour ces navires. Parmi eux :

- Sakata (préfecture de Yamagata) : grand centre de commerce du riz et de la soie, où les marchands venaient s'approvisionner avant de descendre vers Osaka.

- Kanazawa (Ishikawa) : célèbre pour ses produits artisanaux et sa soie, un arrêt incontournable pour les commerçants.

- Niigata : point de connexion essentiel entre l’intérieur des terres et les marchés côtiers.

- Hakodate (Hokkaido) : port crucial pour l’approvisionnement en produits de la mer et en bois venu du nord du Japon.

Grâce à ces escales, les Kitamaebune pouvaient non seulement se ravitailler, mais aussi adapter leur cargaison en fonction des besoins du marché. Cette agilité commerciale fut l’une des grandes forces du réseau maritime du nord.L’héritage du Kitamaebune dans le Japon contemporain

Bien que le Kitamaebune ait progressivement disparu avec l’essor du chemin de fer et l’arrivée des bateaux à vapeur à la fin du XIXe siècle, son impact reste profondément ancré dans plusieurs régions du Japon. Aujourd’hui, l’histoire de cette route maritime continue d’être préservée à travers des festivals, musées et initiatives touristiques, témoignant de l’importance de ce commerce dans le développement économique et culturel du pays.

Des musées et des villes portuaires en mémoire du Kitamaebune

Plusieurs ports qui ont prospéré grâce au Kitamaebune ont choisi de préserver cette mémoire en ouvrant des musées et en restaurant des navires traditionnels.

- Le Musée du Kitamaebune à Sakata (Yamagata) : installé dans l’ancienne demeure de la famille Honma, riche marchande de l’époque Edo, ce musée offre une reconstitution fidèle du commerce maritime et de la vie des négociants qui faisaient fortune grâce aux routes du nord.

- Le musée Funakubo à Ine (Kyoto) : cette petite ville de pêcheurs, célèbre pour ses funaya (maisons-bateaux sur l’eau), abrite une collection précieuse de documents, cartes maritimes et objets liés aux Kitamaebune.

- Le village de Shukutsu (Hokkaido) : un site où plusieurs vestiges du commerce maritime du nord sont visibles, notamment d’anciennes jetées et entrepôts.

En plus de ces musées, certaines villes côtières comme Kanazawa, Hakodate et Niigata organisent encore des expositions et des événements autour de cette thématique, mettant en avant l’héritage des marchands de la mer du Japon.

Des festivals pour faire revivre l’esprit du Kitamaebune

Chaque année, plusieurs festivals célèbrent l’histoire du Kitamaebune, rappelant l’époque où ces bateaux animaient les ports avec l’effervescence du commerce.

- Le Kitamaebune Matsuri à Sakata : une parade de bateaux traditionnels accompagnée de spectacles de danse et de musique évoquant l’époque Edo.

- Le Ine Funaya Matsuri : bien que centré sur les maisons-bateaux, ce festival met aussi à l’honneur les techniques de navigation des anciens marchands.

- Le festival maritime de Kanazawa : avec des reconstitutions de cargaisons et des expositions sur le commerce à l’ère Edo.

Ces célébrations permettent non seulement de préserver l’histoire locale, mais aussi d’attirer des visiteurs curieux de découvrir un pan méconnu du Japon pré-moderne.

Une influence toujours visible dans la culture et l’économie locale

L'impact du Kitamaebune ne se limite pas aux musées et aux festivals : il est encore perceptible dans les traditions locales, la gastronomie et l’organisation des villes côtières.

- Le kombu de Hokkaido, diffusé dans tout le Japon : cette algue séchée, indispensable à la cuisine japonaise, doit en grande partie sa popularisation aux routes commerciales du Kitamaebune.

- Les maisons de marchands historiques (machiya) : dans des villes comme Sakata et Kanazawa, on trouve encore des résidences de marchands, souvent converties en ryokan ou en restaurants haut de gamme.

- Un tourisme maritime en développement : certaines localités proposent désormais des croisières à bord de répliques de Kitamaebune, permettant aux visiteurs d’expérimenter les anciennes routes commerciales.

Ainsi, bien que ces bateaux ne sillonnent plus la mer du Japon, leur empreinte demeure visible dans les paysages, les traditions et l’économie locale de nombreuses régions.

Un pan méconnu du patrimoine maritime japonais

Le Kitamaebune fut bien plus qu’une simple route commerciale : il a été un moteur du développement régional, un accélérateur des échanges culturels et un symbole de l’ingéniosité des marchands japonais face aux contraintes économiques et géographiques de leur époque.

Son déclin, causé par la modernisation des transports, n’a pas pour autant effacé son empreinte. Aujourd’hui, grâce aux musées, aux festivals et aux initiatives locales, cette mémoire maritime reste vivante, permettant aux Japonais comme aux visiteurs étrangers de découvrir une facette souvent oubliée du Japon féodal.

Redécouvrir l’histoire du Kitamaebune, c’est comprendre comment un réseau de bateaux a façonné l’économie et la culture d’un archipel tout entier. Une histoire de commerce, de courage et d’innovation qui, bien que moins célèbre que celle des samouraïs ou des châteaux, mérite pleinement d’être explorée.

Discussion des membres