Les contes traditionnels jouent un rôle central dans la transmission des valeurs et des croyances au Japon, et celui d’Urashima Taro ne fait pas exception. Ce récit ancien, dont les premières mentions remontent au VIIIe siècle, est l’un des plus connus et des plus racontés de l’archipel. L’histoire d’Urashima Taro, jeune pêcheur au grand cœur, transporte les lecteurs dans un univers mêlant magie, beauté et mystère. Elle reflète des aspects fondamentaux de la culture japonaise, tels que le respect de la nature, l’importance de la gratitude, et une perception particulière du temps qui passe. Ce conte, tout en étant une merveilleuse aventure, s’avère également une allégorie sur les choix que nous faisons dans la vie et leurs conséquences. Mais que nous enseigne vraiment cette légende captivante, et pourquoi résonne-t-elle encore si profondément dans la société japonaise contemporaine ?

L’histoire d’Urashima Taro : Entre générosité et mystère

L’histoire commence dans un petit village côtier, où Urashima Taro, un jeune pêcheur connu pour sa bonté et son respect de la nature, mène une vie paisible. Un jour, en se promenant près de la plage, il remarque un groupe d’enfants malmenant une tortue. Révolté par leur cruauté, il intervient pour sauver l’animal et le remet à la mer, sans attendre de récompense. Ce geste d’une simplicité désarmante marque le début d’une aventure extraordinaire.

Le lendemain, alors qu’il pêche en mer, une énorme tortue approche de son bateau. À sa grande surprise, elle se met à lui parler. Elle se révèle être la même tortue qu’il a sauvée, venue l’inviter à visiter le royaume sous-marin de Ryugu en guise de remerciement. Curieux et émerveillé, Taro accepte, ignorant que ce voyage transformera sa vie à jamais.

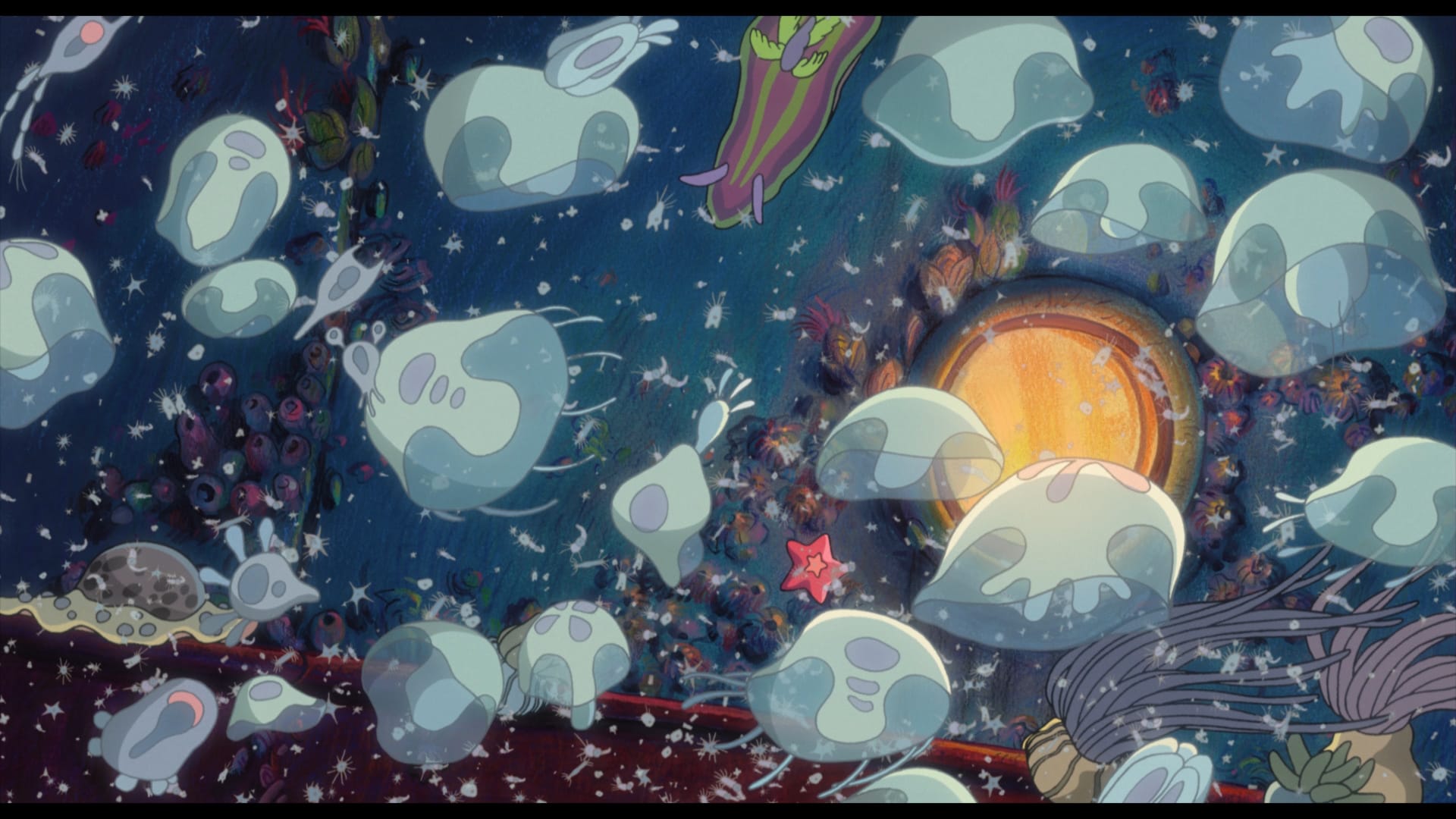

Porté par la tortue sur son dos, il plonge dans les profondeurs de l’océan. Les eaux limpides cèdent bientôt la place à un spectacle féerique : des palais étincelants, faits de coraux et de nacre, se dressent dans un décor d’une beauté surréelle. Des poissons multicolores nagent harmonieusement autour de lui, et chaque élément du royaume semble respirer une vie vibrante et magique. Taro est conduit jusqu’au palais principal, où il est accueilli par Otohime, la fille du roi dragon. D’une grâce incomparable, elle le remercie pour son acte de bonté envers la tortue et lui offre l’hospitalité.

Les jours qui suivent sont marqués par une succession de festivités et de merveilles. Taro découvre un monde où le temps semble suspendu. Les danses et musiques du royaume enchanté l’enveloppent d’un sentiment de paix qu’il n’avait jamais connu auparavant. Chaque repas, composé de mets exquis et inconnus, est un émerveillement. Pourtant, malgré ces délices et la compagnie bienveillante d’Otohime, une pensée persistante commence à l’habiter : celle de son village natal, de sa famille et des paysages familiers qu’il a laissés derrière lui.

Sentant naître en lui une mélancolie qu’aucune splendeur ne peut apaiser, Taro fait part de son désir de retourner chez lui. Otohime, bien que peinée, respecte sa décision. Avant son départ, elle lui confie une mystérieuse boîte ornée de motifs délicats, appelée tamatebako. Elle lui explique que ce coffret est un cadeau spécial, destiné à le protéger, mais lui interdit fermement de l’ouvrir.

Taro retourne à la surface, ramené par la tortue qui l’avait conduit jusqu’au royaume sous-marin. Mais à son arrivée sur la plage, un choc l’attend. Le village qu’il connaissait a disparu, remplacé par des habitations étranges et des visages inconnus. Les personnes qu’il interroge ne reconnaissent ni son nom, ni ses descriptions des lieux d’autrefois. Il finit par apprendre que plusieurs siècles se sont écoulés depuis qu’il est parti.

Dévasté par cette révélation, Taro se sent totalement perdu. Sa maison, sa famille, son ancienne vie : tout a disparu. Submergé par une douleur intense, il se rappelle de la tamatebako. Pensant y trouver un remède à son désarroi, il cède à la tentation et ouvre la boîte. Immédiatement, une épaisse fumée blanche s’en échappe, enveloppant son corps. Quand la fumée se dissipe, Taro découvre qu’il est devenu un vieillard, aux cheveux blancs et à la silhouette voûtée. Le temps qu’il avait échappé au royaume de Ryugu l’a rattrapé d’un coup.

Ce geste marque la fin tragique de son voyage. La tamatebako était à la fois un cadeau et une leçon : elle symbolise l’irréversibilité du temps et les conséquences des décisions humaines. Le conte d’Urashima Taro, empreint de mélancolie et de mystère, continue de captiver par cette conclusion poignante, où le merveilleux côtoie la réalité implacable du destin.

Symbolisme et thèmes profonds

Le conte d’Urashima Taro est bien plus qu’une simple histoire d’aventure fantastique. Il aborde des thèmes universels et intemporels qui résonnent encore aujourd’hui. Le premier d’entre eux est le passage du temps, incarné par le décalage temporel vécu par Taro. Alors qu’il ne passe que quelques jours dans le royaume sous-marin, des siècles s’écoulent dans le monde terrestre. Ce phénomène, souvent interprété comme une métaphore de l’éphémérité de la vie et de la nature fugace du bonheur, souligne l’importance de savourer chaque instant.

La gratitude et le respect de la nature sont également des thèmes centraux. En sauvant la tortue, Taro montre une bonté désintéressée envers un être vivant, ce qui lui ouvre les portes d’un monde merveilleux. Ce message s’inscrit dans la philosophie japonaise du respect pour toutes les formes de vie, profondément ancrée dans le shintoïsme et le bouddhisme.

Enfin, l’irréversibilité des choix humains est symbolisée par la tamatebako. Cette boîte mystérieuse représente les conséquences de nos décisions. En l’ouvrant, Taro fait face à la réalité de ses actes : le temps perdu ne peut être récupéré. Cette image puissante invite les lecteurs à réfléchir sur les implications de leurs propres choix et sur l’impossibilité de revenir en arrière.

Le conte, tout en étant empreint de mélancolie, offre également une leçon d’humilité et de sagesse, rappelant que l’homme est intimement lié à la nature et au temps, forces qu’il ne peut contrôler.

Le conte dans la culture populaire japonaise

Urashima Taro occupe une place singulière dans le patrimoine culturel japonais, transcendant les époques pour devenir un pilier de l’imaginaire collectif. Depuis ses premières mentions dans le Manyoshu, une anthologie poétique du VIIIe siècle, ce conte a été revisité et réinterprété sous de multiples formes, chaque époque y apportant sa propre sensibilité et ses préoccupations.

Dans la littérature classique, l’histoire d’Urashima Taro est fréquemment utilisée pour explorer des thèmes tels que l’éphémérité de la vie et la quête de sens face au passage du temps. Les récits de la période Heian (794-1185) en font un écho des croyances bouddhistes sur la transitoire nature de l’existence, renforçant le caractère philosophique de cette légende.

Le théâtre kabuki et le bunraku (théâtre de marionnettes) ont également joué un rôle crucial dans la transmission de ce conte. À travers des mises en scène spectaculaires et des costumes somptueux, ces formes d’art dramatique ont immortalisé des moments clés de l’histoire, comme l’arrivée de Taro au royaume de Ryugu ou l’ouverture tragique de la tamatebako. Ces adaptations théâtrales, souvent accompagnées de musiques traditionnelles envoûtantes, offrent une expérience sensorielle immersive qui accentue l’aspect fantastique et mélancolique du récit.

Au fil des siècles, la légende d’Urashima Taro a également été intégrée à des œuvres contemporaines. Dans la culture populaire, elle est omniprésente. Les séries animées comme Sailor Moon ou Dragon Ball font subtilement référence à des éléments du conte, notamment à travers des personnages qui explorent d’autres dimensions ou affrontent les conséquences du temps. Les films d’animation, en particulier ceux de réalisateurs tels que Hayao Miyazaki, s’inspirent des paysages sous-marins enchanteurs évoqués dans l’histoire, comme dans Ponyo sur la falaise, où la mer est à la fois un lieu de magie et de transformation.

Dans les arts visuels, l’empreinte d’Urashima Taro est tout aussi forte. Les estampes ukiyo-e des périodes Edo (1603-1868) et Meiji (1868-1912) capturent des moments emblématiques de l’histoire, comme le voyage sous-marin de Taro ou sa rencontre avec Otohime. Ces images, souvent riches en détails et en couleurs vibrantes, transmettent la richesse visuelle et émotionnelle du conte. Plus récemment, des artistes contemporains ont revisité cette légende dans des fresques murales, des installations artistiques ou des illustrations numériques, explorant des interprétations modernes du mythe.

La culture numérique a, elle aussi, adopté Urashima Taro. Des jeux vidéo japonais intègrent des références explicites au conte, que ce soit par des quêtes basées sur le royaume sous-marin ou des objets inspirés de la tamatebako. Ces œuvres interactives permettent à un public mondial de découvrir le mythe tout en participant activement à son déroulement, rendant l’histoire plus accessible et immersive que jamais.

Enfin, Urashima Taro continue de vivre à travers l’éducation. Ce conte est enseigné dans les écoles japonaises, non seulement pour sa valeur narrative, mais aussi pour les leçons de vie qu’il véhicule. Les enfants apprennent à apprécier la bonté, le respect de la nature et les conséquences de leurs choix, des valeurs universelles qui font écho bien au-delà des frontières du Japon.

Ce récit intemporel, qui s’est réinventé à travers les siècles, demeure une source d’inspiration inépuisable. Il transcende les supports et les générations, prouvant que les grandes histoires sont celles qui, tout en étant profondément ancrées dans une culture, parlent à l’humanité dans son ensemble.

Pourquoi ce conte résonne encore aujourd’hui

Si le conte d’Urashima Taro est si profondément ancré dans l’imaginaire collectif, c’est parce qu’il aborde des préoccupations humaines universelles. Le temps, la perte et les choix irrévocables sont des thèmes qui touchent tout un chacun, indépendamment de la culture ou de l’époque. Dans un monde moderne où la quête de vitesse et d’innovation domine, le conte rappelle la nécessité de prendre du recul et de réévaluer nos priorités.

De plus, le respect pour la nature et l’importance des actes altruistes sont des messages qui trouvent une résonance particulière à l’ère des préoccupations environnementales et sociales. La relation entre Taro et la tortue met en lumière l’interconnexion entre l’homme et son environnement, une idée essentielle dans la culture japonaise et particulièrement pertinente face aux défis écologiques actuels.

Ce conte invite aussi à réfléchir à la notion de mémoire et d’héritage. Que reste-t-il de nos vies, de nos choix, lorsque le temps a fait son œuvre ? Ces questions, profondément philosophiques, expliquent pourquoi la légende d’Urashima Taro continue de captiver les esprits, bien au-delà des frontières du Japon.

Une leçon intemporelle entre rêve et réalité

Le voyage d’Urashima Taro vers le royaume sous-marin est bien plus qu’une escapade fantastique. C’est une parabole sur la vie, le temps et les choix humains, enrichie de valeurs profondément ancrées dans la culture japonaise. En sauvant une tortue, Taro incarne la bonté et la compassion, mais son retour sur Terre et l’ouverture de la tamatebako nous rappellent la fragilité de l’existence et la nécessité de vivre en harmonie avec le temps et la nature.

Ce conte, à la fois mélancolique et merveilleux, reste un trésor inestimable du patrimoine japonais, une histoire qui traverse les siècles et continue de nous émouvoir, nous enseignant que chaque moment de vie, aussi fugace soit-il, mérite d’être pleinement vécu.

Discussion des membres