Le Japon est une terre de croyances et de créatures mystiques, où le surnaturel s’entremêle au quotidien. Parmi les figures les plus fascinantes du folklore nippon, le kitsune, renard aux pouvoirs extraordinaires, occupe une place de choix. À la fois vénéré comme un messager divin et craint pour ses capacités de métamorphose et d’illusion, il incarne cette dualité propre à la mythologie japonaise : un être aussi protecteur que trompeur, aussi sage que rusé.

Mais d’où vient cette fascination pour le kitsune ? Pourquoi le retrouve-t-on aussi bien dans les temples shinto que dans les contes populaires et la culture moderne ? En explorant ses origines, ses légendes et son influence persistante, nous tenterons de décrypter le mythe de ces renards surnaturels qui peuplent l’imaginaire japonais.

Les origines et la symbolique du kitsune

Le kitsune, terme japonais signifiant simplement "renard", est bien plus qu’un simple animal dans la culture nippone. Son importance remonte aux premières influences chinoises et coréennes sur le Japon, où les renards étaient déjà considérés comme des créatures surnaturelles. Dans les anciens textes japonais tels que le Nihon Shoki (Chroniques du Japon, VIIIe siècle), le kitsune est décrit comme un être à l’intelligence hors du commun, capable de vivre plusieurs siècles et de développer des pouvoirs magiques au fil du temps.

Dans la mythologie japonaise, le kitsune est souvent associé à la sagesse et à la longévité. Il est dit qu'à partir de 100 ans, il peut se métamorphoser en humain, généralement en une femme séduisante ou en un vieil homme sage. Plus il vieillit, plus il devient puissant, et certaines légendes racontent que les kitsune les plus anciens possèdent jusqu'à neuf queues, symbole ultime de leur force spirituelle.

Mais cette figure du renard n’est pas uniquement bienveillante. Si certaines histoires en font un guide mystique et un protecteur, d’autres le dépeignent comme un être manipulateur, trompant les humains à l’aide d’illusions sophistiquées. Cette ambiguïté reflète une caractéristique fondamentale du folklore japonais : les esprits (yokai) ne sont ni totalement bons ni totalement mauvais. Ils incarnent la dualité du monde, oscillant entre bienveillance et malice selon le contexte et les croyances locales.

Le kitsune est ainsi devenu un personnage central des récits traditionnels japonais, à la croisée du sacré et du fantastique. Son lien avec le shintoïsme, notamment à travers son rôle de messager du dieu Inari, renforce son caractère mystique et explique pourquoi il est encore aujourd’hui une figure emblématique du Japon.

Le kitsune et le shintoïsme : messager d’Inari

Parmi toutes les figures du folklore japonais, le kitsune est sans doute l’une des plus étroitement liées à la religion shintoïste. Il est considéré comme le messager du kami (divinité) Inari, protecteur du riz, de l’agriculture, du commerce et parfois même de la prospérité en général. Cette relation privilégiée a contribué à ancrer le kitsune dans la spiritualité japonaise, bien au-delà de son rôle d’esprit farceur dans les contes populaires.

Dans tout le Japon, les sanctuaires dédiés à Inari se distinguent par leurs célèbres torii rouges alignés en succession hypnotique, comme c’est le cas au célèbre Fushimi Inari Taisha de Kyoto. Mais un autre élément attire l’attention des visiteurs : les statues de renards en pierre, souvent ornées d’un foulard rouge. Ces effigies de kitsune se tiennent aux abords des temples, parfois avec une clé dans la bouche (symbolisant l’accès aux greniers à riz), une balle précieuse ou un rouleau sacré. Elles incarnent la présence de ces esprits censés veiller sur les fidèles et leurs récoltes.

Dans le shintoïsme, les kitsune d’Inari sont considérés comme bienveillants et loyaux. On leur attribue des pouvoirs de protection, de clairvoyance et de bénédiction. Certaines croyances populaires affirment même qu’ils peuvent posséder les humains, non pas dans un but malveillant, mais pour transmettre un message divin ou exaucer des vœux. C’est pourquoi, dans certaines pratiques ésotériques, des prêtres shintoïstes organisent des rituels pour "libérer" les personnes qui seraient sous leur influence.

Toutefois, cette association entre kitsune et Inari n’a pas empêché d’autres récits de donner une image plus ambiguë de ces renards spirituels. En dehors des sanctuaires, les kitsune conservent leur nature imprévisible et peuvent aussi être des farceurs, des manipulateurs ou même des séducteurs capables d’envoûter les humains par des illusions sophistiquées. Cette dualité entre sacré et tromperie nourrit la richesse de leur mythe et explique pourquoi ils continuent d’alimenter l’imaginaire japonais, du folklore ancien aux œuvres contemporaines.

Un maître de la tromperie dans les légendes japonaises

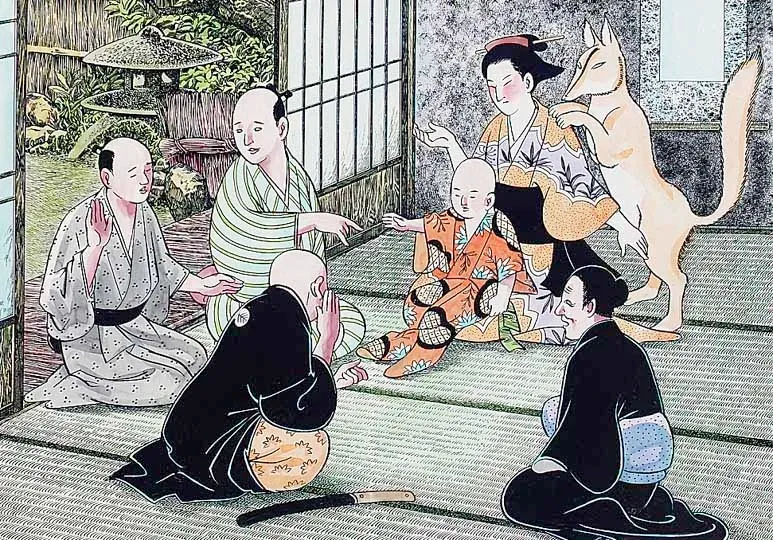

Si le kitsune est respecté en tant que messager divin dans le shintoïsme, il est aussi redouté pour ses talents de métamorphose et de manipulation. Depuis des siècles, les contes et légendes japonaises mettent en scène ces esprits renards, capables de prendre une apparence humaine et de jouer des tours aux hommes, oscillant entre farces inoffensives et véritables malédictions.

Le kitsune séducteur : charme et illusions

L’une des histoires les plus répandues dans le folklore japonais est celle du kitsune qui prend la forme d’une femme magnifique pour séduire un homme. Ces récits racontent souvent l’histoire d’un samouraï, d’un marchand ou d’un moine qui tombe sous le charme d’une femme envoûtante, sans se douter qu’elle est en réalité un renard métamorphosé. Dans certaines versions, la relation est sincère et la femme-renard devient une épouse dévouée, jusqu’au jour où son véritable nature est dévoilée et qu’elle disparaît à jamais.

Un des contes les plus célèbres est celui de Tamamo-no-Mae, une renarde à neuf queues d’une beauté sans pareille, qui charma l’empereur du Japon et devint sa concubine. Douée d’une intelligence surnaturelle, elle gagnait l’admiration de la cour, mais sa véritable nature fut révélée lorsqu’un moine perça ses illusions. Démasquée, elle s’enfuit et fut traquée jusqu’à sa mort, devenant un esprit malveillant hantant les terres du Japon. Cette légende, très populaire, a fait de Tamamo-no-Mae l’un des kitsune les plus célèbres et redoutés.

Les farces et illusions des kitsune

Dans d’autres récits, les kitsune aiment simplement jouer des tours aux humains, les plongeant dans des hallucinations ou les perdant dans des labyrinthes illusoires. Une légende raconte qu’un homme ivre croyait rentrer chez lui après une nuit de fête, mais qu’il s’endormit en réalité au beau milieu d’un champ, victime d’une illusion d’un kitsune facétieux. D’autres histoires racontent que ces esprits renards entrent dans les maisons en prenant l’apparence d’un invité et festoient toute la nuit, laissant les habitants découvrir au matin qu’ils ont été mystifiés.

Le kitsune possesseur : entre bénédiction et malédiction

Certains kitsune, plus puissants encore, sont capables de posséder les humains, un phénomène connu sous le nom de kitsunetsuki (狐憑き). Dans la tradition populaire, les victimes, souvent des jeunes filles, commencent à adopter des comportements étranges : elles parlent avec une voix différente, développent un appétit insatiable pour le tofu frit (un mets supposément adoré des renards) et affichent une intelligence soudaine et surnaturelle. Ces possessions étaient parfois perçues comme des bénédictions, car elles conféraient des dons de divination, mais elles pouvaient aussi être vécues comme une malédiction nécessitant des rituels d’exorcisme pratiqués par des prêtres shintoïstes.

Loin d’être une simple créature de conte, le kitsune est donc une figure profondément ancrée dans la culture japonaise, un esprit aussi fascinant que redoutable. Son influence ne s’arrête pas aux légendes anciennes : il continue d’inspirer les récits modernes, du manga au cinéma.

Le kitsune dans la culture populaire japonaise

Le mythe du kitsune ne s’est pas figé dans les récits anciens. Au contraire, cette figure continue d’enchanter et d’intriguer, trouvant sa place dans la culture populaire moderne. Des mangas aux jeux vidéo en passant par le cinéma et l’animation japonaise, les renards surnaturels restent des icônes du folklore revisité.

Kitsune et anime : de Naruto à Mononoke

L’un des exemples les plus célèbres de kitsune dans la culture populaire japonaise est Kurama, le démon-renard à neuf queues dans Naruto. Directement inspiré du folklore traditionnel, ce personnage incarne une force surpuissante et imprévisible, évoluant d’un être destructeur à un protecteur aux côtés du héros. Cette dualité, entre force malveillante et bienveillante, est une constante des représentations modernes du kitsune.

Dans le film d’animation Princesse Mononoké de Hayao Miyazaki, bien que le kitsune ne soit pas explicitement présent, son influence est palpable à travers les esprits de la forêt et leur capacité à métamorphoser le paysage, rappelant les illusions et les pouvoirs surnaturels des renards mythiques.

Autre référence notable, The Shape of Voice (A Silent Voice), où le personnage de Shoko est souvent associé à un renard par le biais de son langage corporel et des images qui l’entourent, une manière subtile d’évoquer le rôle ambivalent du kitsune dans les interactions humaines.

Les kitsune dans les jeux vidéo

Les jeux vidéo japonais puisent également largement dans cette mythologie. Dans Ōkami, un chef-d'œuvre de Capcom, bien que l’héroïne Amaterasu prenne la forme d’un loup, le jeu regorge de références au shintoïsme et aux kitsune, notamment à travers des énigmes et des sanctuaires liés aux renards.

Dans la célèbre franchise Pokémon, Ninetales (Feunard en français) est directement inspiré du mythe des renards à neuf queues, tout comme son évolution préliminaire Vulpix (Goupix), qui évoque les jeunes kitsune encore en formation. Les descriptions de ces créatures dans le jeu font explicitement référence à leur longévité, leur sagesse et leur capacité à maudire ceux qui leur manquent de respect.

Les festivals et la persistance du culte du kitsune

Au-delà des œuvres de fiction, le culte des kitsune perdure dans la culture japonaise contemporaine. Certains festivals leur sont dédiés, comme le Kitsune no Yomeiri (狐の嫁入り, "le mariage du renard"), une célébration traditionnelle dans plusieurs régions du Japon, où des cortèges costumés recréent des scènes de mariage entre esprits renards. Ces processions rappellent les légendes où les kitsune prennent forme humaine pour se marier sous une pluie légère, phénomène météorologique encore surnommé kitsune-bi ("feu du renard") au Japon.

Des marques et enseignes japonaises utilisent aussi l’image du kitsune dans leur communication, capitalisant sur son aura mystérieuse et sacrée. Même le théâtre kabuki a intégré ces créatures dans ses pièces, notamment avec des rôles où les acteurs exécutent des mouvements évoquant la souplesse et la ruse du renard.

Le kitsune est donc bien plus qu’un simple mythe d’autrefois. Sa présence dans les médias contemporains prouve à quel point son aura continue de captiver, oscillant entre fascination et crainte, entre tradition et modernité.

Une fascination intemporelle

Le kitsune incarne à merveille la richesse et la complexité du folklore japonais. Tantôt protecteur et serviteur des divinités, tantôt farceur et manipulateur, ce renard surnaturel oscille entre le sacré et la tromperie, reflétant ainsi la dualité propre aux croyances nippones. Son influence s’étend bien au-delà des temples et des légendes anciennes : il continue de hanter l’imaginaire collectif à travers la culture populaire, des mangas aux jeux vidéo, en passant par les festivals et le théâtre traditionnel.

Ce qui fascine tant dans le kitsune, c’est peut-être cette capacité à brouiller les frontières entre le réel et l’illusion, entre le bien et le mal, entre l’homme et l’animal. Sa présence constante dans la culture japonaise montre à quel point les mythes ne disparaissent jamais vraiment, mais se réinventent au fil des siècles.

Que ce soit à travers une statue de renard dans un sanctuaire shinto, un personnage emblématique dans un anime ou un conte raconté au coin du feu, le kitsune continue d’exercer sa magie, capturant l’imagination de ceux qui croisent son chemin. Alors, la prochaine fois que vous apercevrez un renard dans une forêt japonaise ou sur une estampe ancienne, demandez-vous : est-ce un simple animal, ou bien un esprit jouant encore un de ses tours ?

Discussion des membres